|

Une forteresse à l’entrée de la ville |

|

L'ancien accès vers Calais : le banc des Pierrettes |

|

La naissance d’un véritable « fort écluses » |

|

Une difficile reconversion |

|

Petit lexique côtier |

|

Une forteresse à l’entrée de la ville |

Retour haut de page |

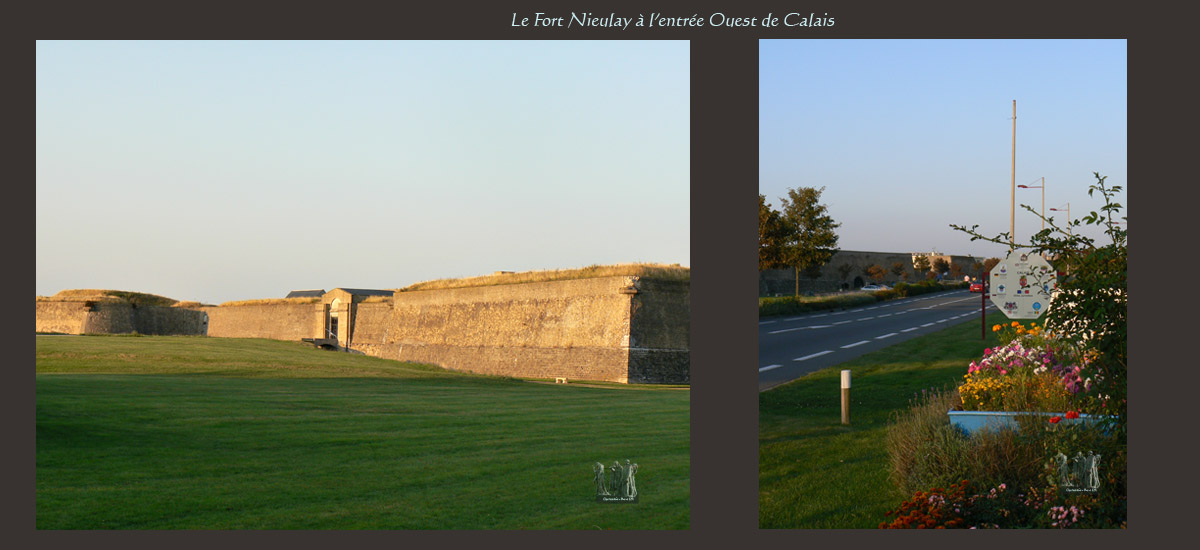

Le fort Nieulay est le premier monument qui apparaît au visiteur approchant de Calais par Boulogne sur Mer. Il impressionne par sa masse accentuée par de larges espaces herbeux autour de son enceinte où il est possible de se promener.

Situé à l’ouest de la ville, il constituait jadis l’un des principaux éléments défensifs militaires de Calais

Lieu de promenade et de festivités diverses (spectacles pyrotechniques, visites guidées, animations par des troupes costumées…), c’est aussi un important témoignage historique dans l’art des fortifications puisque ce serait le dernier fort – écluses de France. La destinée de ce fort est directement liée à son emplacement exceptionnel…

|

L'ancien accès vers Calais : le banc des Pierrettes |

Retour haut de page |

Dans l’Antiquité, un vaste golfe occupait le Calaisis ; il s’étendait du cap Blanc Nez à Oudenbourg en Belgique. Au gré des marées, ce golfe se combla progressivement pour laisser place à des terres marécageuses traversées ici et là de cours d’eau.

Parmi ces cours d’eau coulait la rivière de Hames en provenance de Guînes, qui était aussi appelée la rivière Neuve ou canal des Pierrettes. Cette rivière perçait un cordon de dunes et de galets : le banc des Pierrettes, à l’anse dit de Neuna (site actuel du fort).

Sur les bords de ce qui subsistait du Golfe, à l’est du banc des Pierrettes, s’installèrent des pêcheurs qui formèrent les hameaux de Calais et Pétresse (devenu par la suite Saint Pierre). Entourée de marécages, Calais n’était donc accessible que par la chaussée aménagée sur ce banc qui permettait de franchir l’anse de Neuna d’abord à gué, puis plus tard, par un pont.

Quelle est l'étymologie du mot "Nieulay" ?

Le nom viendrait du flamand "nieuwlet", qui signifie "nouveau canal" ou "nouveau cours d'eau".

Ce pont représentait un intérêt stratégique évident puisqu’il était le passage obligé vers Calais. On y créa un tonlieu (ou péage) que les voyageurs et les marchands devaient acquitter pour le franchir. Et c’est sous l’occupation anglaise, que l’on décida pour la première fois de renforcer la maîtrise de ce pont…

L’apparition des premières écluses et du premier fort sous l’occupation anglaise

En 1346, les Anglais construisirent, pour maîtriser l’entrée de la ville, un fort probablement constitué dans un premier temps de levées de terre et de palissades.

Par la suite, ils dressèrent à l’est du pont un véritable ouvrage défensif carré muni à chacun de ses angles d’une tour. Un plan de 1545 l’atteste. Ce fort tenait sous le feu de ses canons les écluses construites pour contenir les eaux. En cas d’invasion ennemie, il était ainsi possible de détruire ces écluses et provoquer l’inondation de tout le bas Calaisis.

Remarque : en dépit de ces éléments, les troupes du Duc de Guise parvinrent après une canonnade de deux heures à se rendre maîtresses du fort sans que les écluses aient été détruites…

Les fortifications bastionnées

→Le fort sous l’occupation espagnole

L’occupation espagnole commence en 1596, époque où apparaissent les premiers bastions (cf. aussi partie sur la Citadelle). Pour mieux résister aux nouveaux armements, les Espagnols réduisent la hauteur des tours pour offrir moins de prise à l’artillerie. Ils renforcent le fort en aménageant de larges parapets et des bastions maçonnés.

→Le fort sous Louis XIII et le Cardinal de Richelieu

Le Cardinal de Richelieu décide de renforcer l’ensemble des fortifications de la région. En 1627, il fait construire en amont de la rivière un ouvrage à cornes pour défendre plus efficacement les écluses. En aval, le fort est agrandi et s’étend sur une surface de 260 x 60 m. Des fossés d’une profondeur de 7 à 8 m entourent le fort.

80 hommes peuvent loger à l’intérieur du fort, qui, en cas d’attaque, peut accueillir des renforts en provenance de la Citadelle toute proche. A partir de 1655, ces deux forts étaient d’ailleurs directement reliés l’un à l’autre par une digue qui était elle-même défendue par une redoute appelée « le fort aux crabes ». Cette dernière disparut vers 1870.

→Le fort depuis Louis XIV…

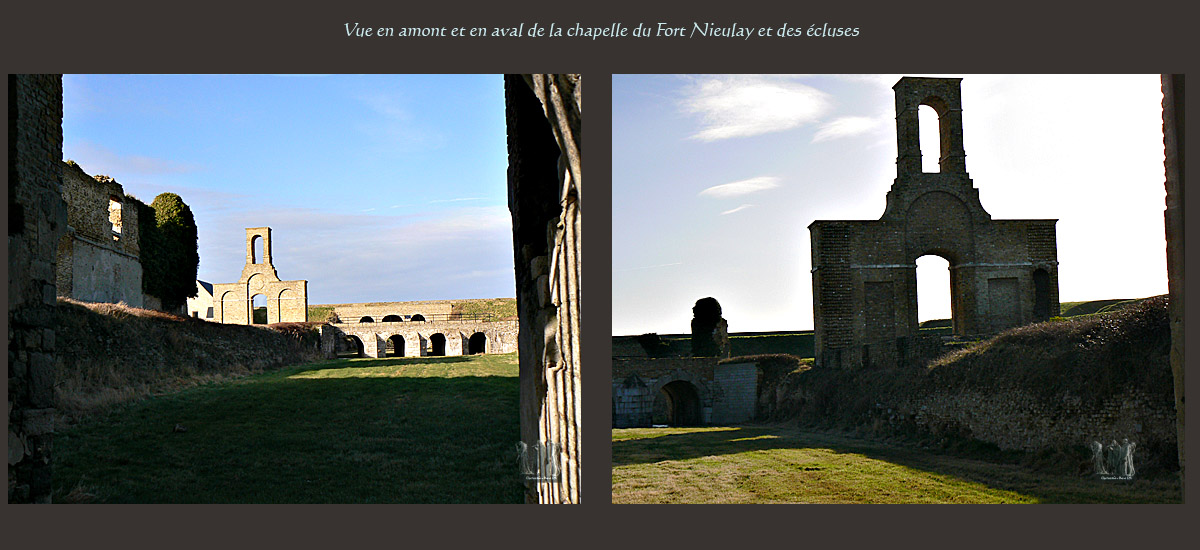

Suite aux visites du roi Louis XIV et du Marquis de Vauban, il fut décidé de reconstruire le fort plus à l’ouest, de façon à englober les écluses. Ces dernières étaient en effet considérées comme essentielles pour la défense de Calais puisqu’elles offraient un moyen ultime de se défendre contre l’assaillant en inondant les terres : elles devaient être imprenables « tant que le fort Nieulay subsistera » (Vauban). Trois écluses furent aménagées à l’intérieur du fort et permettaient donc l’écoulement des eaux du pays et l’introduction de l’eau de mer.

Le fort se trouve ainsi de nouveau agrandi pour finalement s’étendre sur une surface de 340 x 176 m. On y rentre par deux portes : à l’est, la porte de Calais ou porte royale, et à l’ouest, la porte de Boulogne ou porte Dauphine. Chacune de ces portes est défendue par une demi-lune. Les chemins d’accès décrivaient des chicanes, on entrait en biais par la face de la demi-lune.

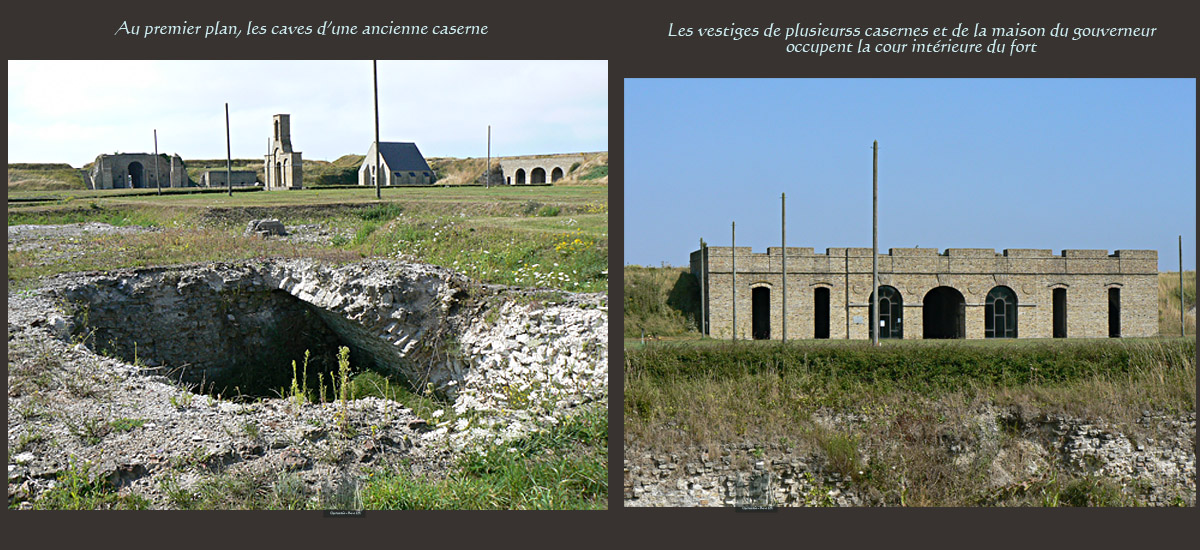

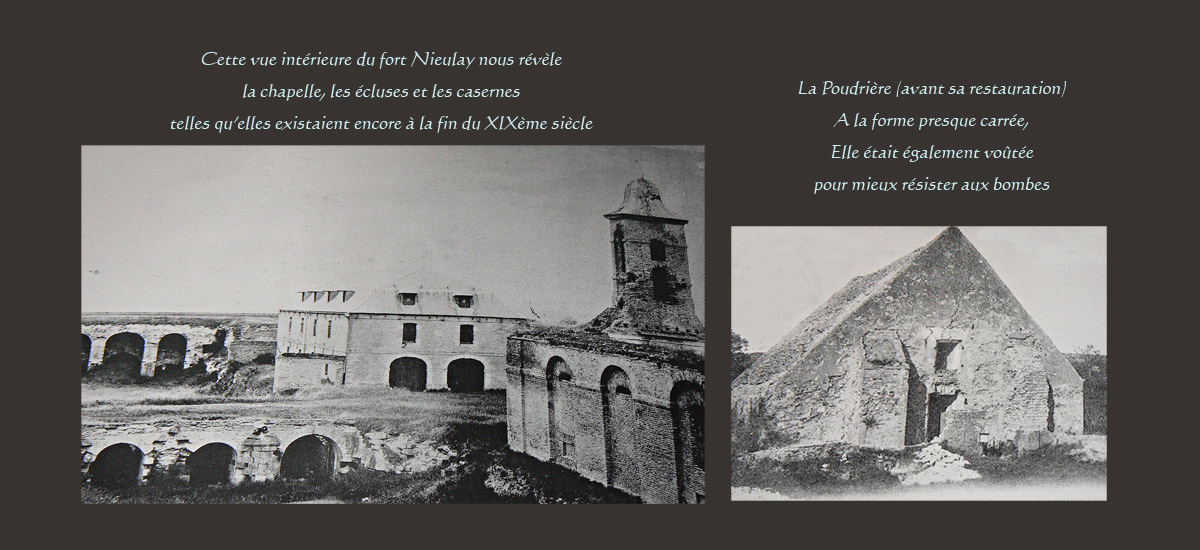

La forteresse comportait des logements pour les principaux officiers à l’est, des casernes à deux étages au nord, un arsenal, des magasins, une citerne située derrière les casernes pouvait contenir 1900 hectolitres d’eau…

Un fort abandonné

Vers la fin du 18ème siècle, le fort commence à perdre de son importance stratégique. Parallèlement, les cours d’eau détournés vers l’écluse Asfeld rendent les écluses inutiles du fait de l’assèchement des sols. Rien n’est fait pour désensabler le canal et entretenir les équipements. La face nord du fort, encore recouverte par la mer sous Vauban, se trouve désormais sans défense naturelle. Abandonné et ouvert à tout venant jusqu’en 1870, le fort se dégrade sévèrement. En 1870, il est enfin de nouveau occupé par une garnison du Génie, mais ce, brièvement : en 1903, il est définitivement déclassé et vendu.

En quête d’une nouvelle reconversion

→Un lieu de pâturage et de stands de tirs…

Déclassé en 1903, le fort fut revendu, puis loué à des agriculteurs qui installèrent sur ses glacis leurs bestiaux. Vers les années 1920, des sociétés de tir installèrent des stands dans la vieille forteresse… Les années passèrent et l’état d’abandon du fort s’accentua.

→Aux avant-postes de combats violents…

En dépit de son délabrement, la forteresse fut encore le lieu de violents combats pendant la seconde guerre mondiale : en mai 1940, une cinquantaine de résistants tentèrent de retarder l’avancée allemande… en vain. Les Allemands occupèrent alors le fort, y édifièrent un blockhaus, des batteries anti-aériennes…. En septembre 1944, les troupes canadiennes délogèrent les soldats allemands au lance-flammes et libérèrent l’ensemble de la ville.

→L’exploitation minière de ses sous-sols…

Après guerre, les propriétaires du fort exploitèrent le banc de cailloux et d’énormes cavités furent creusées qui s’emplirent d’eau. Ces excavations provoquèrent l’effondrement du nez du bastion sud-est. L’exploitation cessa.

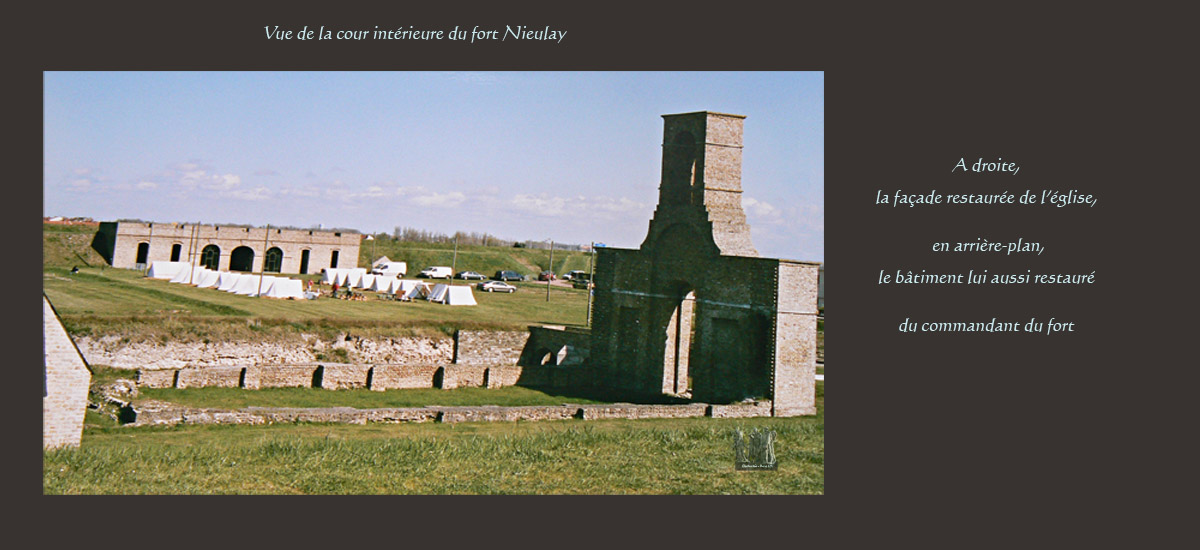

→Une réhabilitation insuffisante…

En 1975, la Ville rachète le fort et décide de le restaurer. D’importants travaux furent entrepris dans les années 1980 pour sa restauration. Aujourd’hui, on peut flâner librement au pied de ses remparts. En juillet et août, il est possible d’accéder à l’intérieur du fort. Hors saison en revanche, il est préférable de vérifier les horaires et dates d’ouverture au 03 21 46 66 41. Des visites guidées sont aussi possibles…

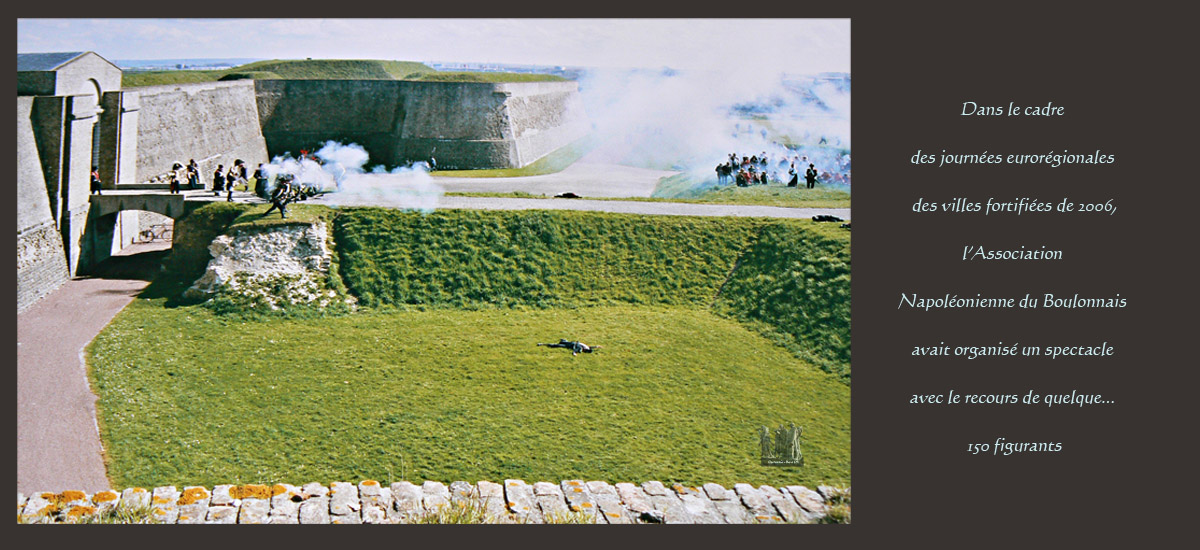

Ponctuellement, des manifestations culturelles sont organisées à l’intérieur du fort (pièces de théâtre, spectacles pyrotechniques, animations diverses…). En outre, chaque année à l’occasion des journées euro-régionales, qui ont lieu généralement fin avril, des visites guidées sont organisées gratuitement, ainsi que des expositions…

Néanmoins, globalement, il faut reconnaître que ce magnifique patrimoine calaisien est sous-utilisé. Pire : très exposé aux vents et, comme nous l’avons vu précédemment, longtemps malmené par les hommes, il se dégrade de nouveau de façon très inquiétante. Des lézardes apparaissent, et il est à espérer que des travaux de restauration seront bientôt entrepris si l’on veut pouvoir profiter encore longtemps de cet unique fort-écluses de France.

UN BANC :

Grand amas de sable et de vase, ou de matériaux plus consistants, formant une couche plus ou moins horizontale.

UN BIEF :

Espace compris entre les deux écluses d’un canal.

UN CANAL :

Voie naturelle ou artificielle permettant le cheminement des eaux sur la terre.

UN CORDON DE DUNES :

Barrière naturelle sableuse qui se forme entre la plage et les terres intérieures. Formée au gré des vents et des courants, elle isole et protège les sols de l’invasion de la mer.

UNE DIGUE :

Levée en terre ou en maçonnerie pour contenir les eaux.

UNE ÉCLUSE :

Ouvrage hydraulique formé essentiellement de portes munies de vannes, destiné à régulariser un cours d’eau en retenant ou en relâchant l’eau selon les besoins. Elle rend navigable le cours d’eau et permet ainsi le passage des bateaux d’un bief à l’autre.

UN GOLFE :

Partie de mer qui rentre dans les terres, et dont l’ouverture du côté de la mer est ordinairement fort large.