|

Un nouvel hôtel de ville pour une ville nouvelle |

Retour haut de page |

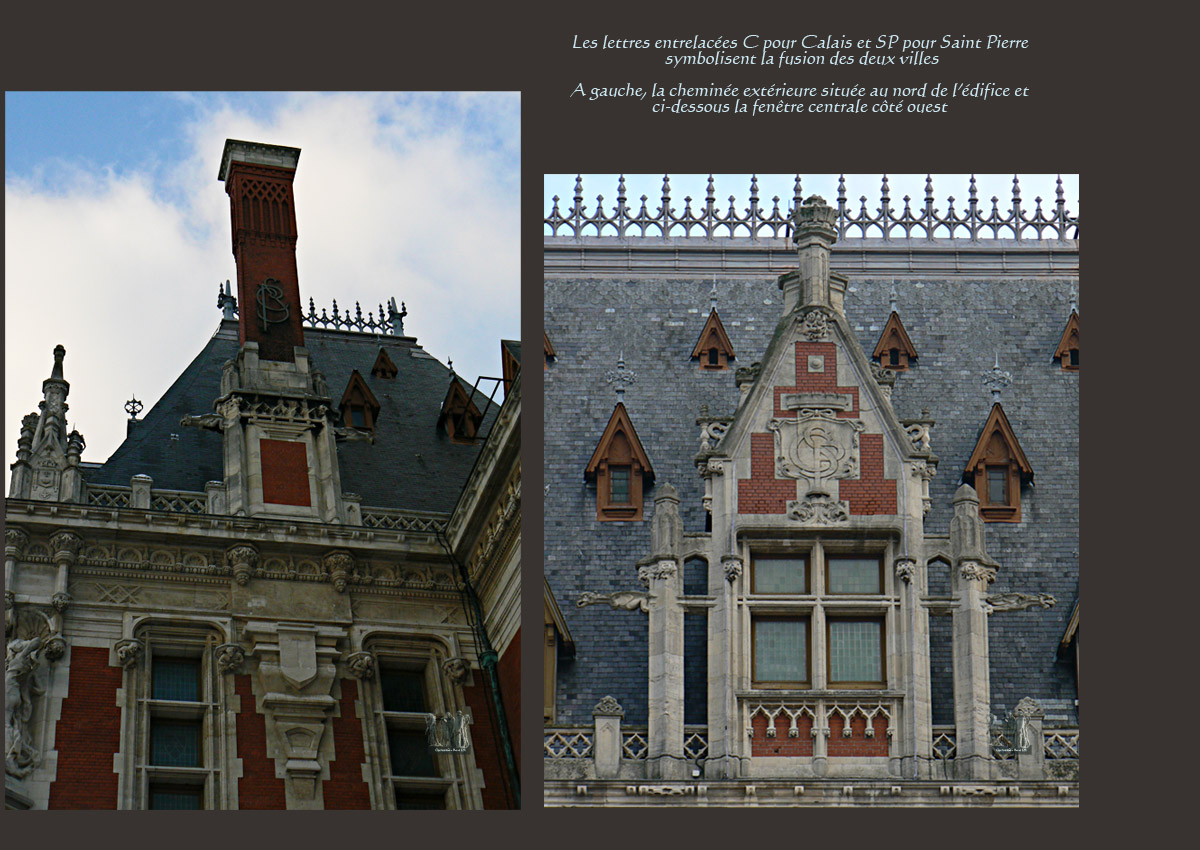

Un mariage de raison entre Calais et Saint-Pierre

Au cours du XIXème siècle, l’ancien faubourg Saint-Pierre, situé au sud du Calais historique et composé initialement de jardiniers et de maraîchers, est devenu une véritable cité industrielle, en particulier grâce au développement de la dentelle mécanique. Cette ville-champignon compte, au moment de la fusion des deux villes, environ 35 000 habitants, dont 4000 Anglais, tandis que Calais compte seulement 15 000 habitants. La population entre les deux villes diffère considérablement, pas seulement en proportions. Les Calaisiens, plus bourgeois, sont soucieux de conserver leurs traditions et prérogatives. Ils éprouvent beaucoup de réticence à s’unir avec la population Saint-Pierroise beaucoup plus turbulente, revendicative et ouvrière.

C’est finalement sous la pression des pouvoirs publics et aussi par sagesse que Calais accepte de fusionner avec Saint-Pierre en 1883. Mais elle l’accepte sous quatorze conditions parmi lesquelles figurent le maintien de son nom historique pour la nouvelle commune, la continuation pour leurs mandataires d’administrer les biens communaux, la conservation des sièges du Tribunal de Commerce et de la Justice et de la Paix dans la circonscription de l’ancien Calais, la construction d’un nouveau théâtre et d’un nouvel hôtel de ville sur les terrains non bâtis situés entre les deux villes…

A l’issue de longues négociations, les conseils municipaux de Calais et Saint-Pierre, représentés respectivement par les maires MM. Dewavrin et Van Grutten, trouvent un accord. En 1884, le projet est voté par la chambre des Députés et le Sénat, et la fusion des deux villes devient réalité en 1885. Calais renaît et devient la ville la plus peuplée du département… ce qu’elle est toujours.

De la nécessité d’unifier les Calaisiens dans le cœur et l’esprit…

Les premières années de cohabitation ne sont pas faciles. Le Maire d’inspiration laïque, M. Paul Van Grutten, largement élu en 1885 grâce au vote des nombreux « ex-Saint-Pierrois » commence par interdire les processions religieuses. Face aux vives réactions des Courguinoises, il décide d’autoriser le cortège de la bénédiction de la mer.

Autre émoi : le conseil municipal a décidé de s’installer dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Pierre, en attendant la construction du nouvel édifice… qui mettra quelque quarante ans à devenir réalité.

L’union de Calais reste à faire dans les mentalités… elle se fera progressivement au fil du temps, et ce, notamment grâce à la construction de nouveaux édifices publics dont l’hôtel de ville représente le symbole fort de cette nouvelle union.

Une construction à la jonction entre Calais et Saint-Pierre

La démolition des fortifications au sud de Calais avait désenclavé l’ancienne ville et agrandit l’accès vers Saint-Pierre, accès qui débouchait en premier lieu sur une vaste plaine ouverte et libre de toute construction. Cette plaine sablonneuse, dite du Sahara, n’était ponctuellement occupée que par les enfants qui y jouaient ou par des forains… Ce lieu, à mi-chemin des mairies de Saint-Pierre et Calais, situées respectivement Place Crèvecœur et Place d’Armes, face au parc Saint-Pierre, semblait tout désigné pour accueillir le futur hôtel de ville.

Restait à convenir de son orientation exacte car les avis étaient partagés…

Certains souhaitaient implanter le nouvel édifice perpendiculairement au Boulevard Jacquard afin d’offrir une meilleure perspective aux anciens Saint-Pierrois.

Finalement, on décida de le placer parallèlement à l’axe Calais - Saint-Pierre, comme un trait d’union entre les anciennes villes. L’hôtel de ville offre ainsi sa belle façade côté Ouest, face au parc municipal.

Les premières esquisses de l’hôtel de ville, tel qu’il existe aujourd’hui, remontent à 1908. Pourtant, 23 ans plus tôt, le décret initial sur la fusion des deux villes prévoyait déjà la construction du nouvel édifice. Celui-ci devait marquer dignement le nouveau grand Calais dont la population ne cessait de croître…

Un concours sans véritable vainqueur…

Il est décidé d’ouvrir un concours architectural en 1888. Les architectes désireux de concourir ont pour consigne de s’inspirer des mairies de Neuilly et Limoges, toutes deux construites à la fin du XIXème siècle et de style néo-renaissance. La mairie de Calais reçoit 95 projets... La plupart des architectes se conforment au style néo-renaissance très prisé à cette fin XIXème siècle, ainsi Paul Wallon, architecte de l’hôtel de ville de Château-Thierry, qui remporte le premier prix, et Paul Heneux, connu pour avoir travaillé à la construction du Louvre et des Tuileries, et qui remporte le second prix. Le troisième prix en revanche s’inspire de thèmes régionaux. Il est décerné à Jean Bréasson qui suit la voie ouverte par Louis Cordonnier pour l’hôtel de ville de Loos. Dans l’axe d’une façade traditionnelle se détache un beffroi massif reprenant tous les accessoires du pittoresque néo-flamand : bretèche et mâchicoulis, cadran d’horloge décoré, clochetons… Enfin, le projet présenté conjointement par L. Douillet, amiénois et E. Decroix, architecte local, remporte le quatrième prix. En 1902, le conseil municipal confie à E. Decroix la conduction des travaux… et affronte les protestations du premier prix Paul Wallon.

Un Élu déchu…

En 1906, le projet Decroix modifié est approuvé par la mairie qui vote le principe d’un emprunt de 1,2 million de francs. En effet, Le Conseil Général des Bâtiments Civils vient de communiquer le rapport de l’architecte en chef Blavette qui recommande de « modifier le système des toitures pour prévenir les défauts d’étanchéité ».

Deux ans seulement plus tard, la mairie demande à être éclairée auprès d’un professeur d’architecture, le Pr G. Umbdenstock, connu pour avoir réalisé le pavillon de la Flotte et de l’Armée à l’Exposition Universelle de 1900. Celui-ci qualifie le projet de « défectueux » et recommande son abandon pur et simple… « En aucun cas, il ne faudrait s’inspirer même dans les détails de l’avant-projet qui a été présenté (…) ».

Un nouveau vainqueur inattendu…

Le rapport à peine connu, la commune fait donc savoir que l’architecte dunkerquois Louis Debrouwer (1879 – 1967) réalisera le nouvel édifice. La commission des travaux relève le caractère original « mieux en rapport avec l’esprit du pays et plus conforme aux traditions de notre vieille cité ». Au projet du calaisien Decroix, l’architecte ajoute notamment un beffroi… Ce choix peut paraître surprenant compte tenu que les grands gagnants du concours précédemment organisé avaient fait le choix d’un certain conformisme… mais il est vrai que le projet présentait un intérêt supplémentaire… En effet, grâce au choix révolutionnaire du béton armé à la place de la pierre de taille (cf. ci-dessous), L. Debrouwer propose un hôtel de ville dont la construction moins coûteuse devait dégager suffisamment d’économies pour enrichir la décoration intérieure de l’édifice…Par ailleurs, l’architecte était bien connu à Calais puisqu’il avait déjà signé d’autres bâtiments comme l’hôtel des Postes, les abattoirs (espace occupé aujourd’hui par le Channel) ou encore le collège Sophie-Berthelot (aujourd’hui un lycée). La construction commence donc en 1911 sous l’administration Emile Salembier.

Une construction quelque peu mouvementée…

Les travaux sont dès le début retardés. Le sol instable oblige à creuser et à bétonner les fondations en profondeur. Puis survient la Grande Guerre de 1914 – 1918 qui met un arrêt brutal aux travaux. En outre, durant la guerre, le beffroi est touché et un clocheton détruit. En mars 1918, les services municipaux s’installent dans les locaux non terminés. Ils ne le seront qu’en 1923. Enfin, le 12 avril 1925, l’hôtel de ville de Calais est inauguré en présence du Général Alvin, Ministre de la Guerre… soit quarante ans après la fusion des deux villes.

L’hôtel de ville de Calais marie avec beaucoup de goût le style le néo-renaissance qui caractérise la façade extérieure et qui est conforme aux choix architecturaux de la fin du XIXème siècle, et le style flamand typique du nord de la France… Au premier regard, on est frappé par l'audace de son architecture néo-flamande, tant par ses dimensions monumentales que par la profusion de ses ornements...

De l’originalité dans la structure générale…

Louis Debrouwer oppose avec force le corps principal de l’édifice au beffroi. A l’origine, il était même question de le séparer du corps principal. L’escalier d’honneur est rejeté latéralement, coté sud.

Les très hauts combles du corps central cachent trois corps de bâtiment en U, situés en arrière, à l’est de l’édifice. Au rez-de-chaussée du corps principal un vestibule dallé de marbre et couvert d’une verrière permet d’accéder aux différentes unités de l’édifice. A noter que ces dispositions n’étaient pas tout à fait nouvelles car on les retrouvait dans le projet initial Decroix – Douillet.

Les principales salles…

Si la salle des pas perdus permet d’accéder à un certain nombre de services municipaux, en revanche, l’escalier d’honneur latéral permet quant à lui d’accéder essentiellement aux pièces les plus symboliques de la maison communale. Ces pièces sont…

Le cabinet d’apparat

Dans cette salle octogonale, se tiennent les réceptions officielles des personnalités. On y trouve également les chartes de jumelage avec Douvres, Riga, Duisbourg…

Le grand salon d’honneur

C’est la plus grande pièce de l’hôtel de ville. Elle occupe toute la longueur de la façade ouest. Les grandes réceptions et cérémonies de vœux y sont organisées. A chaque extrémité se trouve une cheminée portant à son fronton tantôt les armoiries de Calais, tantôt celles de Saint-Pierre.

Remarque : les boiseries murales sont en chêne, à la différence de la partie supérieure des murs et surtout des plafonds qui sont en stuc.

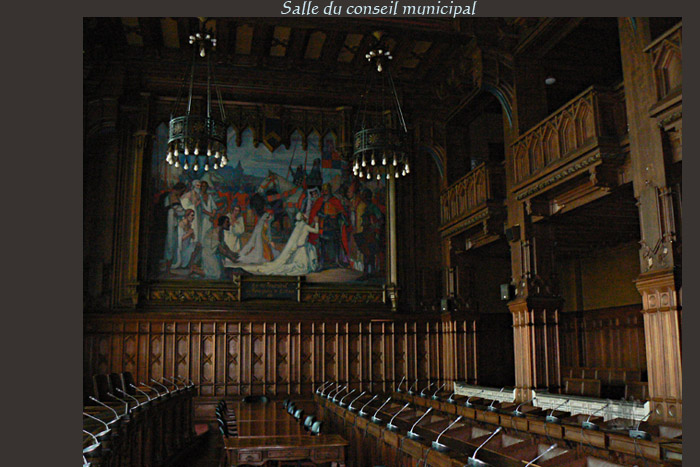

La salle du conseil municipal

Dans cette salle se réunit l’assemblée municipale qui compte outre le/la Maire, 14 adjoints et 34 conseillers municipaux. Les séances ont lieu à peu près tous les deux mois, en fin de journée.

La salle des mariages

Toutes les semaines, les cérémonies nuptiales y sont célébrées. Un tableau de Madame DEMONT-BRETON glorifie l’hyménée.

Les marques de régionalisme…

L’architecture régionale est particulièrement marquée par le style flamand qui domine à l’extérieur de l’édifice…

LE BEFFROI : il symbolise la puissance et l’indépendance de la commune. C’est le symbole de la région Nord – Pas-de-Calais par excellence. Après le classement des 30 beffrois flamands et wallons au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, le beffroi de Calais qui était déjà classé à l’Inventaire des Monuments historiques, s’est vu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec 22 autres beffrois de la région Nord-Pas-de-Calais, et ce, en avril 2005.

Le beffroi de Calais culmine à 75 mètres. Les heures sont marquées par un carillon chantant l’air de la Gentille Annette de Boieldieu (compositeur français 1775-1834). A noter que son carillon est aujourd'hui électronique. les 29 cloches du carillon originel ont en effet été enlevées du clocher au lendemain de la seconde guerre mondiale après que l'une d'entre elles a été volée par les Allemands...

LE CONSEIL MUNICIPAL : La décoration intérieure fait souvent également écho à l’histoire locale… On peut citer par exemple la salle du conseil municipal qui est la plus représentative du style flamand à l’intérieur de l’édifice car elle a été construite à l'instar des tribunaux flamands. On peut également y observer le tableau de Jeanne Thil sur « Le dévouement des Bourgeois de Calais »…

Remarque : les fauteuils du Maire et des Adjoints sont adossés aux fenêtres, tandis qu'en face se trouvent les pupitres et sièges réservés aux conseillers municipaux. Le public admis aux séances du Conseil occupe les gradins du rez de chaussée et la tribune du premier étage.

LES BUSTES DE/DU...

... DUC DE GUISE : ce buste fut offert par erreur en 1816 à la ville de Calais comme étant celui du libérateur. Il ne représente en fait que le fils du Duc de Guise, Henri de Lorraine (1550 – 1588) dit le balafré.

... CARDINAL DE RICHELIEU : Ce buste en bronze rend hommage à Armand Jean du Plessis (1585 – 1642), alias cardinal de Richelieu, évêque de Luçon et conseiller du roi Louis XIII. Il était venu à Calais en 1632 avec ce dernier avec le dessein de renforcer les fortifications calaisiennes. Sous ses ordres, la Citadelle a subi un certain nombre de transformations, et jadis c’est au milieu de la Citadelle qu’était érigé le buste du cardinal sur une colonne de pierre. Il fut ensuite remplacé par l’arbre de la liberté.

... MARIANNE : ce buste de marbre a été réalisé par le sculpteur français Jean-Antonin Injalbert (1845 – 1933) en 1891. Il se situe à droite de l’escalier d’honneur. Cette figure allégorique représente la République.

Louis Bebrouwer ou le précurseur du béton armé…

L’architecte dunkerquois va remplacer pour la première fois les pierres de taille très coûteuses par des briques de parement rouge et creuses provenant de Courtrai, des briques apposées à une structure de béton armée depuis les fondations jusqu’à la charpente.

Le béton armé qui n’avait à l’origine qu’un usage industriel, c’est progressivement imposé dans les constructions grâce notamment à des architectes comme Louis Debrouwer, précurseur en la matière…

Les raisons qui motivent l'emploi du béton armé sont multiples…

Tout d’abord, son emploi permet de réaliser des économies non seulement sur les pierres de taille, mais aussi sur le cube de maçonnerie utilisé. En effet, les fondations et l’épaisseur des murs étant de moindre importance, il se dégage un gain sur le volume de maçonnerie qui ne compromet nullement la sécurité de l’édifice. En outre, sa construction moins onéreuse permet de mieux investir dans la décoration intérieure et extérieure de l’édifice.

Par ailleurs, les exécutions en béton armé offrent davantage de flexibilité et sont plus rapides. On peut hâter le chantier sans attendre les expéditions spécialement préparées par les carrières. On peut également plus facilement modifier les projets initiaux en disposant simplement autrement les armatures...

Enfin, le béton armé permet de faire preuve de plus d’audace et d’imagination dans l'architecture que la simple pierre de taille. L’hôtel de ville de Calais en est déjà un exemple, mais notre monde moderne fourmille d’édifices de plus en plus impressionnants dans leur architecture…

Ferronnerie d'art…

L’ensemble des ouvrages en fer forgé, qu’il s’agisse de la rampe de l’escalier d’honneur, du portail, des portes des salles du premier étage ou encore des lustres, ont été réalisées par Adalbert SZABO (1877-1961).

Biographie d'Adalbert SZABO (1877-1961) :

Ce maître ferronnier d'origine hongroise s’installa à Paris au début du XXème siècle.Son atelier très réputé pour ses ouvrages d’une qualité et d’une finesse remarquable attira de nombreux et talentueux élèves et apprentis. Ainsi, Jean Prouvé (1901-1984), qui fut d’abord ferronnier avant de devenir architecte et designer de mobilier et édifices, y suivit son apprentissage. Il y réalisa ses premiers travaux en fer forgé.

Les ateliers Szabo réalisèrent également les grilles du Paquebot Normandie ou encore celles de la grotte de Lourdes.

La production de l'atelier Szabo perdura jusqu'au milieu du XXème siècle.

Les portes du grand salon sont décorées notamment de feuilles d’églantine. Adalbert Szabo expliquait qu’il s’était inspiré de choses populaires et… « Une Maison du Peuple est un échantillonnage du savoir-faire des artisans du pays. »

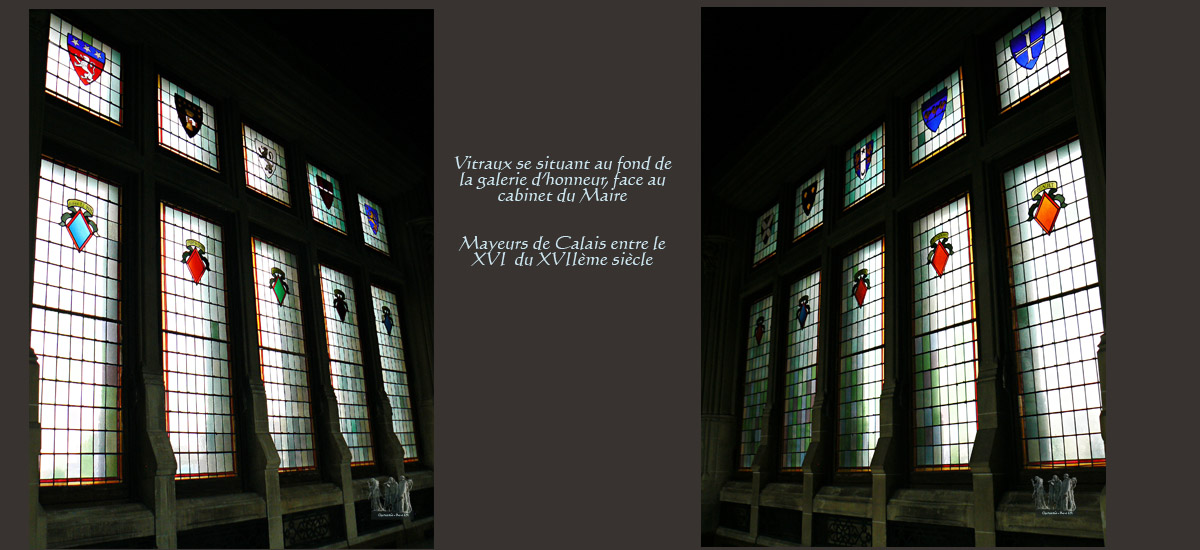

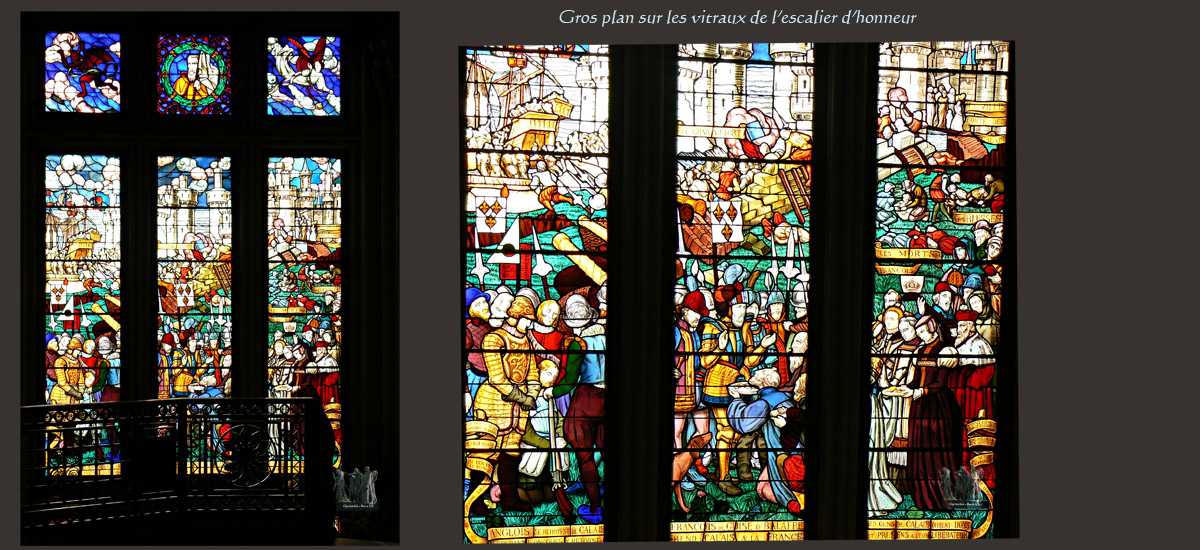

Vitraux…

L’ensemble des vitraux de l’hôtel de ville a été réalisé par l’atelier de Pierre-Gustave DAGRANT (1839-1915) installé à Bordeaux.

Biographie de Pierre-Gustave DAGRANT (1839-1915) :

Lauréat de l'école des Beaux-Arts de Bayonne, il réalisa ses premiers vitraux chez le maître verrier bordelais Joseph Villiet (1823-1877). En 1864, il crée sa propre fabrique avant de s’installer à Bordeaux en 1875.Ce peintre-verrier est surtout connu pour avoir réalisé les vitraux de nombreuses églises et cathédrales landaises, bordelaises et espagnoles, parmi lesquels ceux de Bayonne, Dax, Bilbao, Vitoria, Lima…

Vitraux de l’escalier d’honneur…

La reprise de Calais par le Duc François de Guise y est représentée. Elle eut lieu le 6 janvier 1558, après 211 ans d’occupation (cf. partie historique en cliquant ici).

→ Travée de gauche :

Un navire chargé de soldats vient d’accoster. Par une porte de la ville sortent des soldats anglais. Au premier plan, on aperçoit des arquebusiers et des bourgeois.

Légende placée au bas du vitrail : « Anglais se retrayant de Calais désespérant d’oncques y retorner » [vieux français signifiant : Anglais se retirant de Calais désespérant de jamais y retourner]

→ Travée médiane :

Le Duc de Guise reçoit les clés de la ville des mains de deux notables.

Sur la Légende est écrit : « François de Guise, le « Balafré », rend Calais à la France »… ce qui constitue une erreur historique car le « balafré » désigne seulement le fils du libérateur, Henri de Guise…

→ Travée de droite :

On peut lire sur les banderoles : « la ville forte de Calais », « les morts », « les blessés »…

Et sur la légende du bas : « Les gens de Calais offrent dons et présents à leur libérateur ».

Vitraux de la salle des fêtes…

Tandis que sur les murs sont représentées 72 armoiries de notables, sur les vitraux en verre antique figurent les armoiries des 18 communes de l’ancien gouvernement du Calaisis, plus particulièrement : Guines, Peuplingues, Andres, Escalles, Frethun, Hames, Boucres, Coulogne, Bonningues, Campagnes, Coquelles, Hervelinghem, Pihen.Vitraux de la galerie d'honneur…

A la différence des vitraux se situant au fond de la galerie (cf. photos ci-dessus), les trois fenêtres éclairant par l’est le hall arborent essentiellement les armoiries et sceaux de notables du XIVème siècle (comte, échevins, bourgeois, avoué…).

FENÊTRE (2ème) : l’écusson en couleurs représente les armoiries de Calais de 1224, les écussons ronds représentent quant à eux Thomas Silvain, échevin de Calais en 1306, le sceau de baillage de Calais en 1310 et enfin Hugues de la Capelle, échevin de Calais en 1306.

ECUSSONS (3ème fenêtre) : le premier représente le revers de la médaille de 1596 frappée par les Espagnols qui viennent de s’emparer de Calais, le second représente le sceau du comte d’Artois.

Remarque : dans les salles des Mariages et du conseil municipal figurent également de nombreuses armoiries de notables et hommes politiques locaux… Dans le salon du Maire figurent les armoiries des anciennes villes de Saint-Pierre et de Calais.

Sulptures…

De nombreux anonymes…

De nombreux artisans anonymes ont participé à la construction et à la décoration de l’hôtel de ville… comme dans les photos ci-dessous où ont été moulés au-dessus des trois portes du Grand salon d’honneur des personnages et armoiries...

Porte côté Nord (photo à gauche) : nous voyons un peintre, un magistrat et un sculpteur. A côté sont représentées les armoiries de Calais en 1560 et celles de Saint-Pierre (respectivement à droite et à gauche). Le chevron [V renversé] figure un pont : soit celui du pont de Nieulay, soit celui de Saint-Pierre. Les parties rondes symbolisent les cailloux dont est composé le terrain de cette zone extra-muros reconquise sur la mer et que rappellent le quartier « des cailloux », l’ancienne rue des « Pierrettes », actuellement rue Alfred Delcluze, et la rue « du Bout des Digues ».

Remarque : la commune de St-Pierre avait été débaptisée pendant la révolution pour porter successivement les noms de « Ecailloux » et « Dampierre-les-Dunes ».

Porte du centre (photo côté supérieur droit) : on distingue un écrivain, une dame de la noblesse et un chevalier. A côté figurent les armes de Calais et St-Pierre avant la réunion des deux villes en 1885.

Porte côté Sud (photo côté inférieur droit) : sont représentés un semeur, une femme de marin et un forgeron. A gauche, le blason de Calais pendant la première partie de l’occupation anglaise ; à droite, celui de la fin de l’occupation représenté par une herse horizontale de porte d’eau. Il sera aussi celui de la ville entre 1558 et 1560.

Jules Desbois…

SCULPTURES : à l’angle gauche de la façade de l'hôtel de ville, en direction du port, s’élève une allégorie de la Pêche, tandis qu'à l’angle droit, en direction de la cité industrielle, est érigée une allégorie de la Dentelle...

Biographie de Jules DESBOIS (1851 - 1935) :

Originaire de Parçay-les-Pins, en Maine et Loire, il étudie auprès du sculpteur Bouriché, puis à l'Ecole des Beaux Arts d'Angers, avant de rejoindre l'Ecole des Beaux Arts de Paris. Il travaille dans l'atelier de Pierre-Jules Cavelier (1814 – 1894), ancien élève de David d'Angers.En 1878, il rencontre Auguste Rodin (1840 - 1917) dont il devient l’ami et collaborateur.

Jules Desbois développe son travail autour de la recherche du mouvement, l'attachement au modèle féminin, le réalisme. Perfectionniste, il est connu pour la subtilité de ses modelés et son goût pour les matières. Artiste reconnu et célèbre de son vivant, de nombreuses œuvres ont été achetées par l'État…

La sarabande des marmousets…

Les angles supérieurs des fenêtres du premier étage situées sur les façades nord, ouest et sud, sont décorés d’un marmouset. Cette série de 34 petites sculptures de pierre a été conçue par l’architecte de l’hôtel de ville, Louis Debrouwer, et réalisée par Messieurs Auberlet et Laurent, décorateur à Montrouge (dép. des Hauts de Seine).

| MARMOUSET : |

|