|

Un fort à l'origine incertaine |

|

La triple fonction du fort maritime |

|

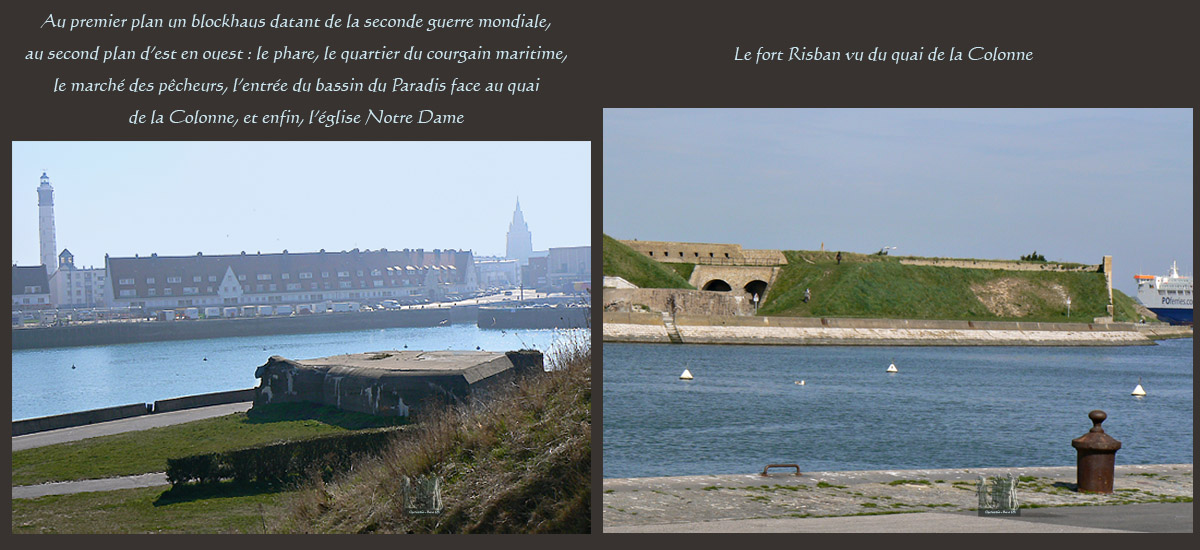

Le fort Risban aujourd'hui |

|

Éclairage sur le square Brazy |

|

Un fort à l'origine incertaine |

Retour haut de page |

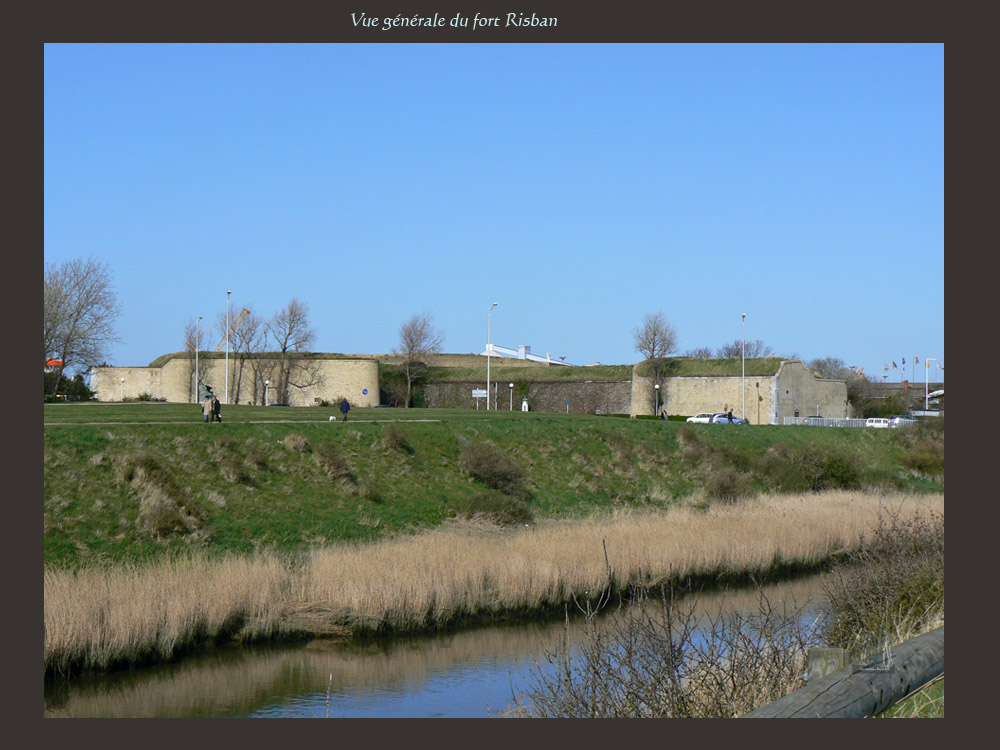

Le fort Risban est un fort maritime accessible au Moyen Âge essentiellement par bateau ou à marée basse selon les heures. C’est aujourd’hui le fort le plus avancé vers la mer qui subsiste à Calais.

Etymologie…

« Risban » est à la fois un toponyme calaisien et un terme de fortification. Ce terme désigne en effet une forteresse constituée d’un « terre-plein garni de canons pour la défense d’un port ». L’étymologie est incertaine : « Risban » pourrait provenir de l’anglais « riskbank », « hauteur périlleuse », ou du néerlandais « risjsbank », « banc de branchages », qui lui-même viendrait de l’allemand « Rissbank », « banc d’arrachement »… pour évoquer le banc de sable arraché à la mer ?...

Une première construction au cœur de la guerre de cent ans…

Contrairement à ce que laisse penser le nom de l’ancienne « tour Lancastre » appelée également « tour Caligula », le fort n’a aucune origine romaine. Rien ne l’atteste en effet, et, par ailleurs, le site à cette époque devait constamment être recouvert d’eau, ce qui rend cette origine bien improbable…

En revanche, des archives anglaises mentionnent l’existence d’un fort en bois dès le XIVème siècle.

En effet, en août 1346, les Anglais commencent le siège de la ville. Pour bloquer le port de Calais et empêcher tout navire de ravitailler la population, ils décident de construire une première forteresse en bois. Une garnison composée de soixante hommes d’armes et deux cents archers y est envoyée dans le but d’affamer la population(cf. partie historique)…

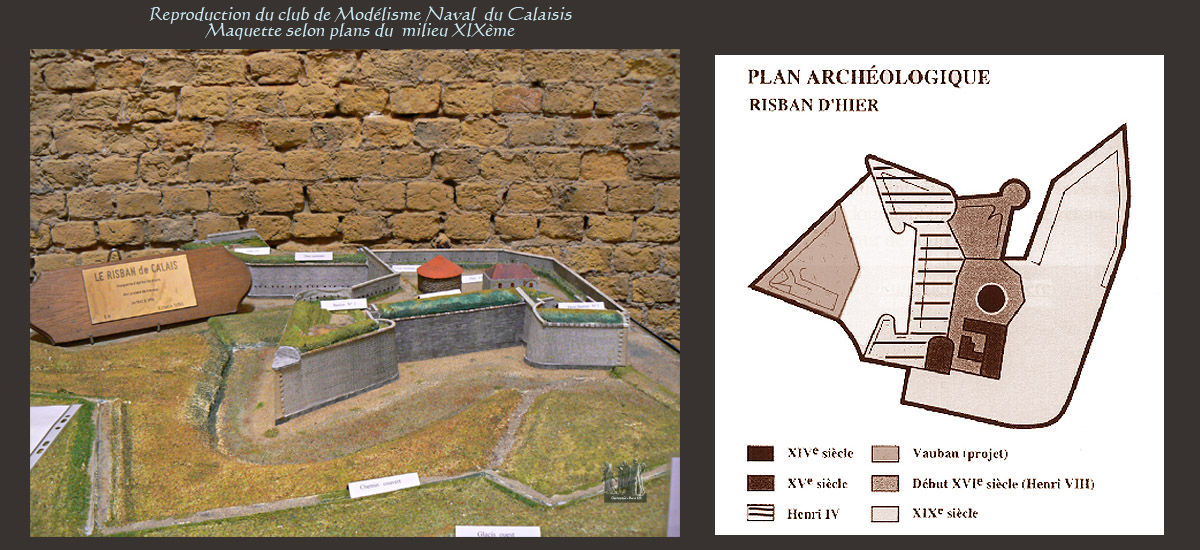

Après la prise de Calais, les Anglais décident de reconstruire le fort qui a souffert des combats. En 1403-1404, ils édifient une grande tour qu’ils appellent tout d’abord du nom du gouverneur de Calais de 1348 à 1361, le Duc de Lancastre. Ladite « tour de Lancastre », qui devint ensuite « la tour Risban », est entourée d’une enceinte polygonale comprenant deux tours épaisses plus petites situées au nord et à l’est, ainsi que différents bâtiments à l’intérieur, une courtine de 43 mètres abritant une galerie permettant de communiquer entre les tours, des casemates…

Transformation du fort depuis le début du XVIIème siècle…

Sous Henri IV, en 1604, le front ouest, que l’on peut encore aujourd’hui observer, est transformé. Le Vicomte Dominique de Vic, militaire français très proche du roi, appelé aussi le « Cavalier à la jambe de bois » se voit confier la gouvernance de Calais. Il fait alors construire un demi-bastion au sud-ouest et un bastion au nord-ouest.

En 1675, après un séjour à Calais, Vauban commence un mémoire sur les fortifications de la ville, et critique le fort Risban et le château de Calais, tous deux ressemblant « mieux à des retraites de hiboux et lieux propres à tenir le sabbat, qu’à des fortifications d’aucune importance.» Il critique en particulier le mauvais flanquement du demi-bastion, la fragilité de la courtine, les problèmes continuels d’ensablement qui obligent les soldats à « entrer par tranchées dans les chambres qui en ont les portes à demi bouchées. ».

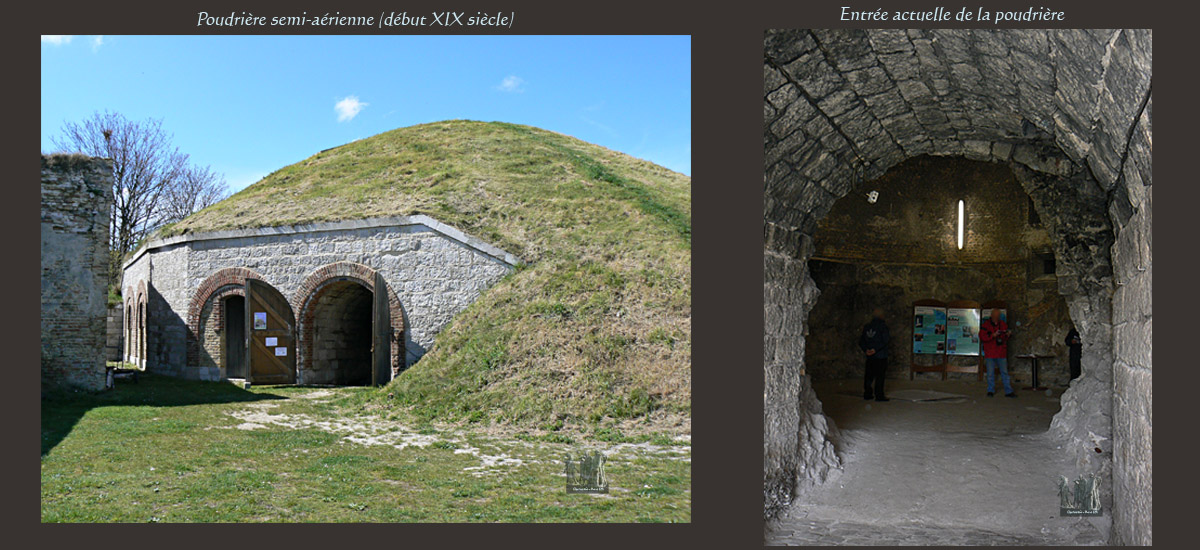

Considérant néanmoins le fort Risban comme un élément important pour la maîtrise du port, Vauban propose un certain nombre de transformations, notamment le renforcement des parapets et la création d’une demi-lune pour lutter contre l’ensablement. Mais peu de travaux furent réalisés faute de moyens financiers. Il semble que l’on ait construit, à son initiative principalement, une digue qui relia le fort Risban à Sangatte (qui permit l’installation de canons et offrit un accès direct à pied jusqu’à Sangatte). Il préconisa également une citerne, des souterrains ainsi qu’une poudrière… mais pour cette dernière, ce ne fut qu’au milieu du XXème siècle. Le fort Risban a été - en vérité et contrairement au fort Nieulay - peu marqué par le génie de Vauban…

|

La triple fonction du fort maritime |

Retour haut de page |

→Le fort fanal

L’une des fonctions du fort maritime était de permettre aux navires de se repérer et de s’orienter à l’approche du port. Il avertissait aussi les bateaux d’éventuels dangers.

En 1641, un feu y était ainsi entretenu dans un vase qui reposait sur un pilier de bois… qui fut coupé par la foudre…

→Le fort entrepôt

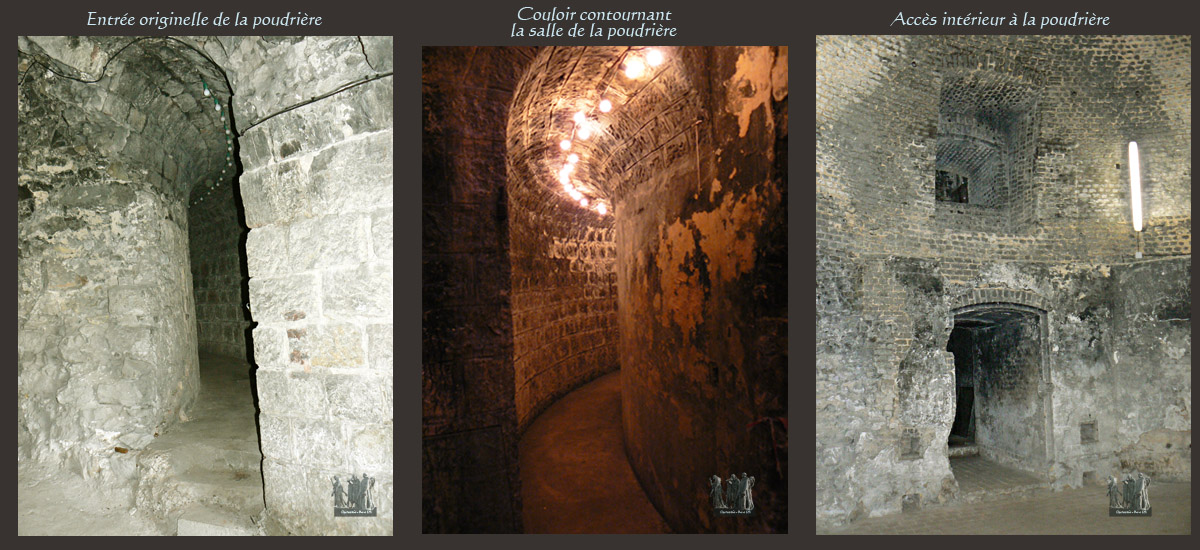

Pour des raisons de sécurité, il était interdit aux navires d’entrer dans le port avec des barils de poudre. On entreposait donc ces derniers dans des souterrains à l’entrée du fort.

Mais la poudre entreposée pouvait aussi naturellement avoir d’autres destinations : il pouvait s’agir de la poudre destinée aux canons du fort, à l’armement des corsaires, ou encore aux bâtiments de guerre…

Le 29 juin 1799, le dépôt de poudre explose. Il provoque d’importants dégâts : outre les souterrains où était entreposée la poudre, une ancienne chapelle est détruite ainsi qu’un pan de l’enceinte sud. Le gardien du fort, Louvert, est tué. Après enquête, ce dernier fut considéré comme le responsable présumé de l’explosion car il avait été vu au moment des faits en train d’ouvrir les soupiraux et entrer dans les souterrains… On suspecta de la malveillance ou un suicide.

C’est dans ces circonstances que l’on décide de réaliser dans la tour Lancastre, la poudrière proposée par Vauban plus d’un siècle auparavant.

Au milieu du XIXème siècle, le fort n’étant plus isolé par la mer du fait de l’ensablement, on décide la construction d’un fossé large de 5.5 mètres et profond de 2.5 mètres que l’on traverse par un pont-levis.

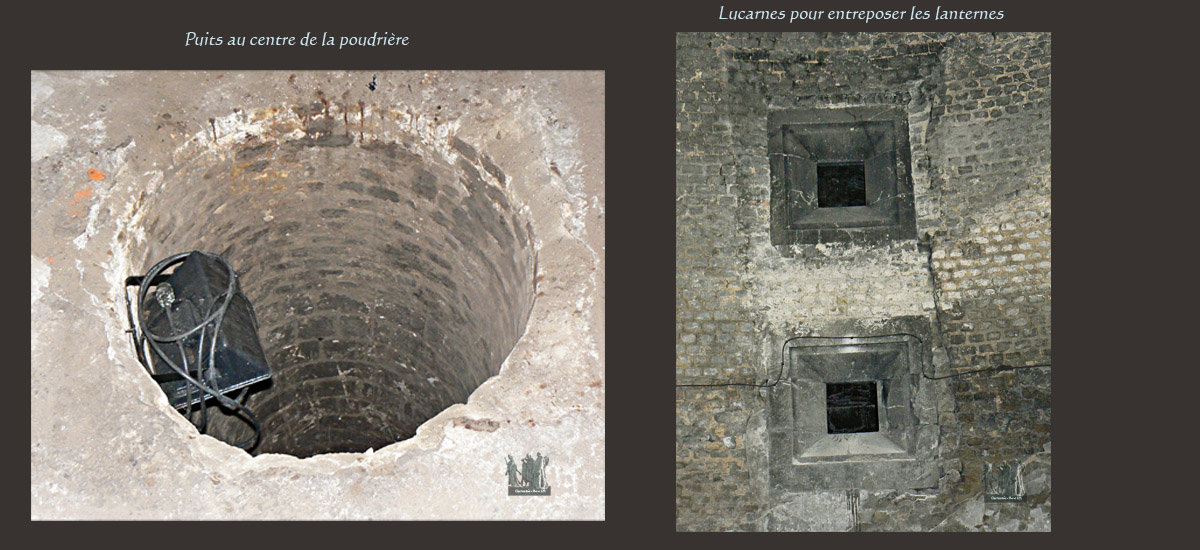

PUITS : il ne servait pas naturellement à tirer de l'eau... salée. Sa fonction essentielle était de compenser la pression de l'eau sur les fondations de la poudrière lors des marées montantes.

→Le fort défensif

La principale fonction de cette forteresse était de défendre le port de Calais. Elle fut donc régulièrement le lieu de tirs avancés : lors de la reconquête de la ville aux Anglais en 1558, lors de sa prise par les Espagnols en 1596, en 1694-1695 lorsque sa garnison riposta aux tirs anglais grâce à ses trois mortiers et cinq canons, en 1803 de nouveau contre des navires anglais…

Dans le courant du XIXème siècle, le fort perd cependant de son caractère stratégique du fait notamment de l’évolution de l’armement. Il est mal entretenu et est davantage considéré comme un vestige du passé. En 1908, les députés votèrent le déclassement du fort militaire.

Pendant la première guerre mondiale, on aménagea un camp de prisonniers allemands au niveau du square Brazy qui, à l’époque, était beaucoup plus grand qu’actuellement. Pendant la seconde guerre mondiale, sa poudrière et ses casemates, voûtées et à l’épreuve des bombes, servirent d’abri.

CASEMATES : Quelque 250 personnes se réfugièrent trois jours durant dans celles-ci, qui furent la cible du feu continu de l’artillerie allemande. Un homme tenta vainement de dresser un drapeau blanc au sommet de la poudrière, mais fut tué avant. En mai 1941, c’est avec surprise que les Allemands s’aperçurent qu’il n’y avait que des civils dans le fort… Ils portèrent secours aux personnes ensevelies pour quelques heures…

Le Risban, siège d’une école de voile…

Une école de voile, le Yachting Club de Calais, occupe le site du fort Risban où il a son siège. Créé en 1952, il propose des stages d’initiation aux enfants, adolescents et adultes. Ce club devrait prochainement déménager au nouveau centre de voile en construction à Sangatte. Ce déménagement libérera la Maison du Major qui pourrait être restaurée.

Un site très convoité…

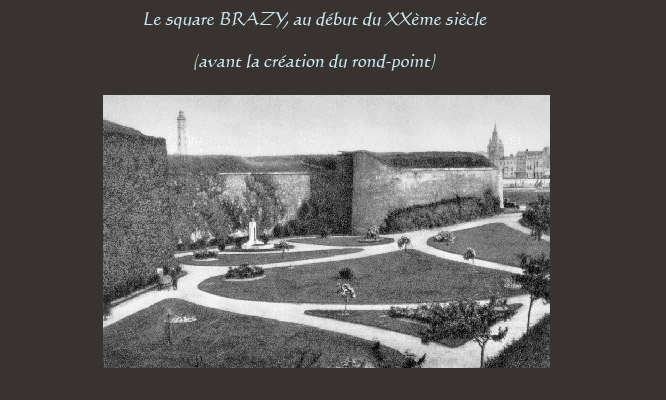

Le fort apparaît aujourd’hui ceint d’un terrain de camping au nord, d’un accès au port maritime à l’est, de bassins de plaisance au sud, et enfin à l’est d’un grand rond-point construit pour mettre en valeur le monument du Pluviôse … Rond-point qui a singulièrement réduit le square Brazy d’origine (cf. photo).

Le fort offre de jolis points de vue, mais peu d’espace à la promenade. Cependant, celui-ci ayant été restauré récemment, en 2004, on peut espérer qu'un jour on puisse accéder plus souvent aux casemates. Par ailleurs, on peut espérer que cette restauration se poursuivra judicieusement lors du déménagement du club de voile...

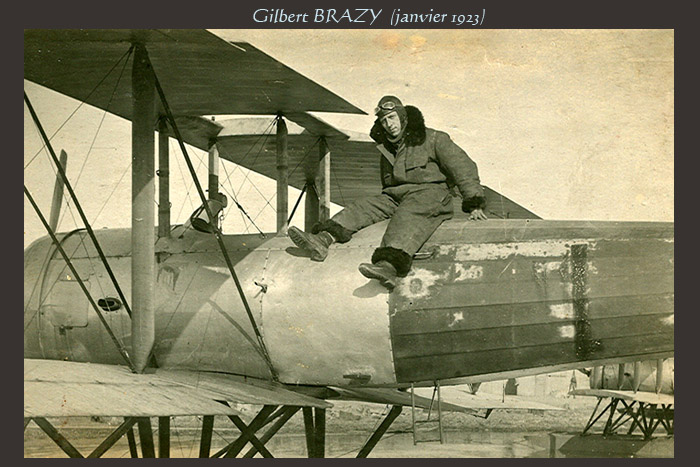

LE BUSTE DE BRAZY : le square Risban fut aménagé en 1925. En 1929 on y inaugura le buste de l’aviateur - mécanicien Gilbert George Paul Brazy (1902 – 1929), héros local né à Audruicq, petite ville située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Calais. Il mourut tragiquement en portant secours aux naufragés de l’expédition du Général Nobile.

Le buste en bronze est l'œuvre du sculpteur Jules Henri Wagener.

L’expédition du Nobile…

Mai 1928 : le général italien Umberto Nobile (1885 – 1978), ingénieur aéronautique, s’est fixé comme défi de traverser l’océan Arctique en dirigeable et de relier plus particulièrement la Norvège, depuis King’s bay dans le Spitzberg, à l’Alaska. Mais, à son retour, l’aéronef l’ITALIA est pris dans une violente tempête. Sous le poids de la neige, la nacelle se détache. 6 membres de l’équipage disparaîtront à jamais dans l’aéronef, et 9 autres, dont l’Italien Nobile, se retrouvent sur la banquise avec quelques vivres, une tente (qu’ils peindront en rouge pour être plus facilement repérables) et un poste-récepteur émetteur de radio pour toute richesse.

Les premiers SOS restant sans réponse, trois d’entre eux partiront à pied. Après une semaine de persévérance, les autres naufragés finissent par se faire entendre. Bientôt, des Norvégiens, des Suédois, des Français et des Russes s’organisent pour leur porter secours : à bord d’un baleinier, par avion ou brise-glace… en vain dans l’immensité éblouissante de l’océan Arctique.

Le 18 juin 1928, 6 hommes à bord de l’hydravion français « Le Latham 47 » s’envole de Norvège sous la direction de l’explorateur norvégien Roald AMUNDSEN 1872-1928). A son bord se trouve également le mécanicien et copilote Brazy. On ignore exactement ce qui s’est passé, mais tous périront.

Le général Nobile, bien que blessé pendant l’accident, survivra et sera sauvé avec 7 de ses compagnons le 12 juillet 1928, soit 47 jours après la catastrophe, par le brise-glace soviétique « Le Krassen ».

Retour haut de page